仙台塩釜港について

仙台塩釜港の概略

仙台塩釜港は仙台湾に位置し、仙台港区、塩釜港区、石巻港区、松島港区からなり、2012年に国際拠点港湾の指定を受けています。

仙台塩釜港は東北地方政治、経済、文化の中心である仙台市を背後圏に擁しており、特に経済においては東北において国内外の物流の拠点として機能しています。

港区と高砂コンテナターミナル

仙台港区

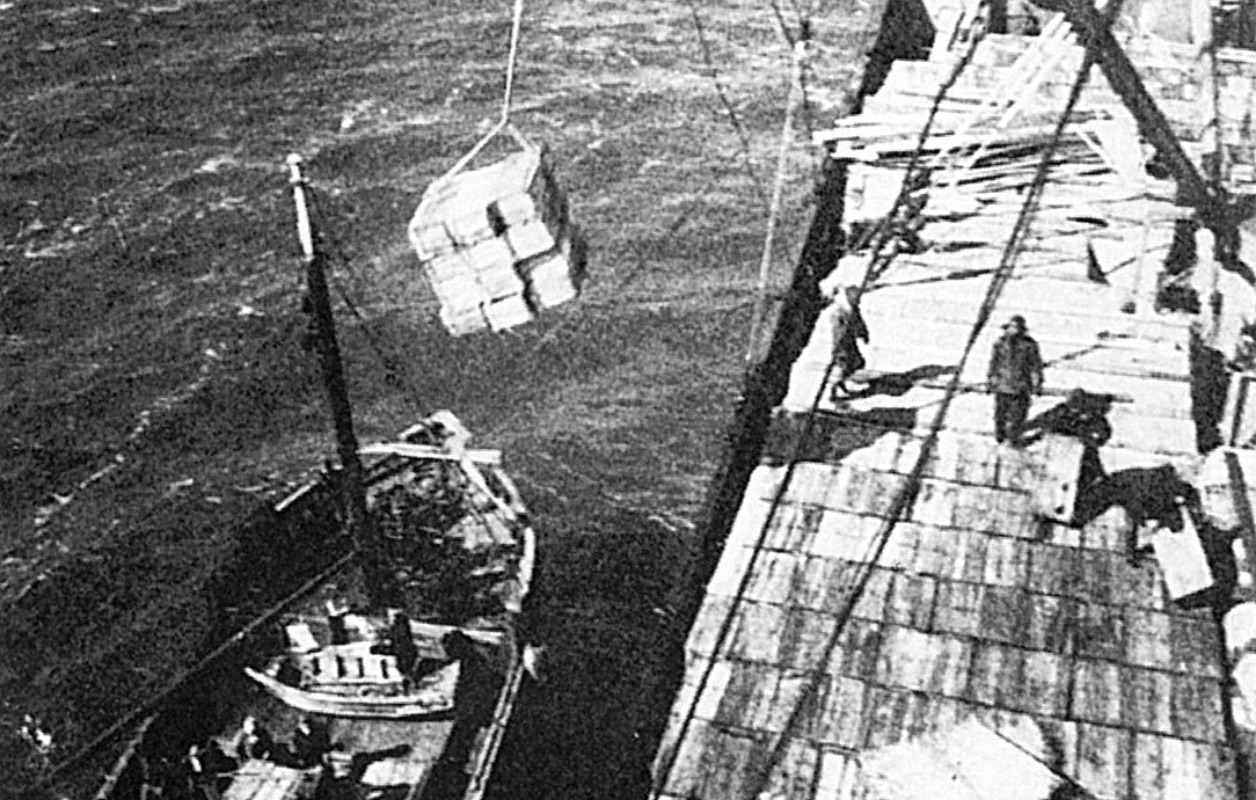

コンテナターミナルを持つ仙台港区は地域全体の物流を支える主要インフラとなっております。国際コンテナ定期航路ばかりでなく国内主要港を結ぶフィーダー航路も多く全体の航路は拡大基調にあります。

また、宮城県、岩手県には自動車産業が分厚く集積されており、仙台塩釜港は完成車輸送、部品供給の一大拠点として機能しており、完成車の年間の輸送台数は30万台を超えております。

高砂コンテナターミナル

仙台港区に1996年に本格的な運用を開始したコンテナターミナルで、現在、開設している定期国際航路は中国、韓国、ロシア向けに10航路、国際フィーダー航路が6航路、週10便が就航しております。

コンテナの取扱量は年々増加しており、2023年の取り扱いは23.8万TEUで今後も増加を予測しております。この需要に対応するためにコンテナターミナル内の整備、ガントリークレーン等の増備、延伸が予定されております。

仙台塩釜港の歴史

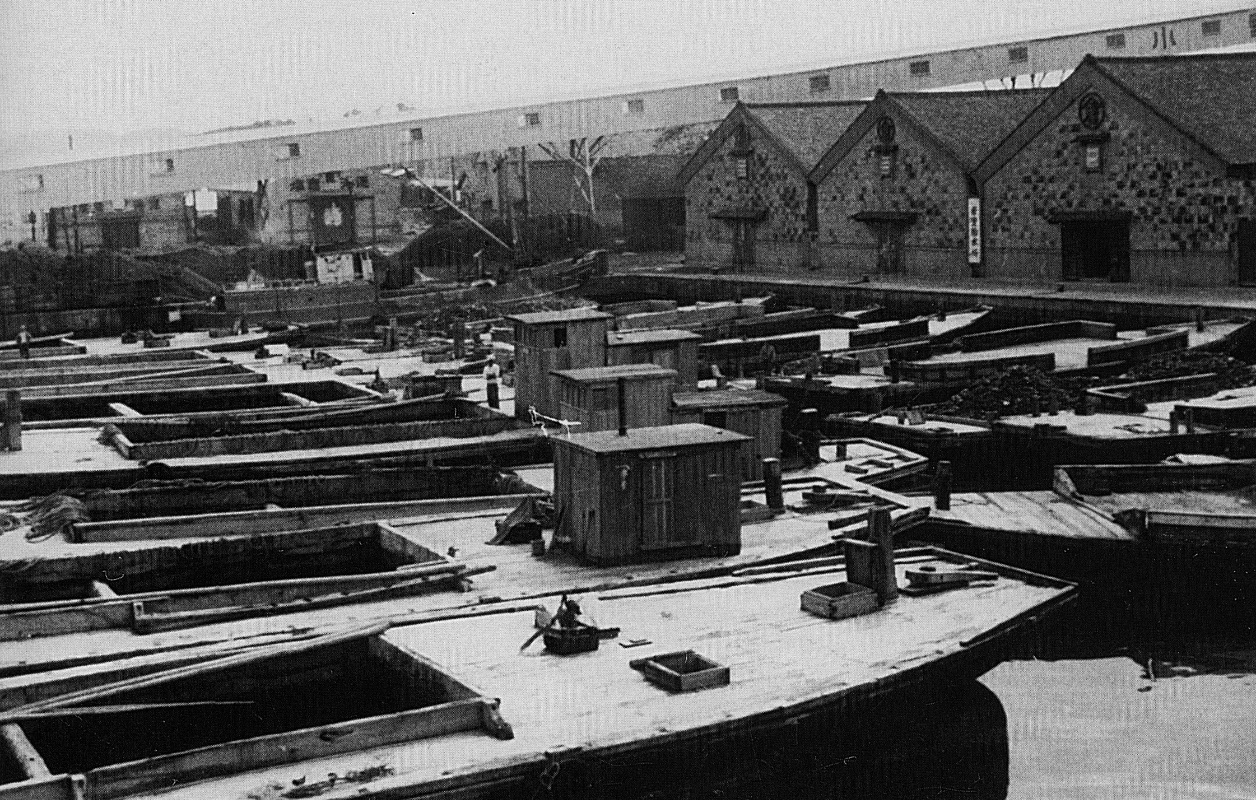

旧石器時代(2万年前)から既に現在の仙台塩釜港の地域には人々が住み始めたといわれ、奈良時代になって港の原型が始まると伝えられています。1600年の関ヶ原の戦いの後に伊達政宗が仙台(千代)を城下町に定めたことにより港の整備が急速に進み、四代藩主の伊達綱村による運河の建設、防風林の設置などで港の機能を強化しています。1871年に明治政府の廃藩置県により仙台藩は仙台県となり、1889年に市制施行により仙台市が誕生しましたが、当時の人口はわずか86000人となっています。仙台市はその後市町村合併により1999年に人口は100万を超えております。

伊達政宗の街作りは飢饉に備えるために梅、栗、柿など植えることを奨励し次第に屋敷林となり、寺社仏閣に広がったといわれ街全体が緑に覆われていることから ”杜の都”と称されましたが、第二次世界大戦での空爆によりこれらの木々は焼き尽くされました。

1964年に仙台塩釜港は新産業都市「仙台湾地区」の指定を受け、臨海型工業の開発拠点として1967年に堀込港湾の建設が開始され1971年に開港となっています。一方で仙台臨海鉄道が開設され港にある石油基地及びビール工場に接続されています。また、1973年にはプライベート及び公共バース、フェリーターミナルの建設が決定され公共施設としての港が出来上がってゆくことになります。1996年には高砂コンテナターミナルが供用を開始し、その翌年には北米航路が開設されています。また、横浜、東京港を結ぶフィーダー航路も開始され東北での国際港として注目されることになります。

2001年に仙台塩釜港は特定重要港湾へと昇格し、2011年に港湾法の改正により国際拠点港湾に変更となりました。その翌年の2012年に仙台塩釜港は港区を変更し、仙台港区、塩釜港区、松島港区、石巻港区の4つの港区を持つ港となり今日に至ります。

開港からの歩み

| 年次 | 仙台港コンテナ利用促進協議会の歩み | 仙台塩釜港仙台港区の歩み | |

|---|---|---|---|

| 1964 | 昭和 39年 |

・新産業都市「仙台湾地区」の指定を受ける。(3月) ・港湾計画改定。(8月) |

|

| 1967 | 昭和 42年 |

・仙台港建設の工事が始まる。(12月) | |

| 1969 | 昭和 44年 |

・港湾計画改定。(3月) (商港機能の計画を追加) |

|

| 1971 | 昭和 46年 |

・塩釜港に編入され、関税法に基づく貿易港に指定される。(5月) ・仙台港に第一船が入港する。(6月) ・仙台港開港式挙行。(7月) ・植物防疫法に基づく植物輸入港に指定される。(7月) ・仙台臨海鉄道・臨海本線開通。(10月) |

|

| 1973 | 昭和 48年 |

・公共岸壁一部供用開始。 ・カーフェーリー就航。(名古屋港~仙台港~苫小牧港)(4月) ・カーフェリー就航。(仙台港~苫小牧港)(12月) |

|

| 1979 | 昭和 54年 |

保税上屋指定。(中野5・6号岸壁背後) | |

| 1986 | 昭和 61年 |

井本商運(株)、東京~仙台間に定期内航コンテナ専用船の就航が始まる。これを機に関係者の結束の機運が高まる。 | ・中央港湾審議会で「仙台国際貿易港整備計画」が決定される。 |

| 1987 | 昭和 62年 |

・仙台港コンテナ化促進協議会設立(11月) ・宮城県にコンテナ化促進に係る整備要望を行う。 |

・「未来の東北博覧会」が仙台港を会場に開催される。(7月~9月) |

| 1988 | 昭和 63年 |

・宮城県より管理委託業務を受託する。 ・港湾フォーラム「21世紀の仙台港を考える」主催4団体の一角を担い開催。(10月) |

・ジブクレーン設置。(中野6号埠頭) ・保税上屋指定。(中野6号埠頭) |

| 1990 | 平成 2年 |

・中央要望:平成5~6年に3回実施。 ・視察研修:平成5年、清水港、浜松視察 ・平成6年、苫小牧、小樽港視察 |

・近海郵船(株)が定期内航コンテナ船を就航。(東京港大井CT~仙台港間) |

| 1991 | 平成 3年 |

・仙台港が国際貿易港として整備計画が決定される。 | |

| 1992 | 平成 4年 |

・仙台港中央公園完成。(現:NX仙台港パーク) ・「海の祭典」が仙台港にて開催される。(7月) |

|

| 1995 | 平成 7年 |

・宮城県よりガントリークレーンの管理委託業務を受託。 ・宮城県より土地を借用し、会員事業者へのシャーシ置場貸出業務を開始。 ・中央要望を2回実施。 ・視察研修:米国西岸ポートセールスに参加。(10月) |

・ガントリークレーン供用開始。(4月) ・仙台港が中核国際港湾に指定される。(7月) ・国際コンテナ定期航路が仙台港に初めて開設される。船会社『P.I.L.』が東南アジア国際コンテナ定期航路を開設。国際航路として「KOTA INNDAH」号が仙台港に初入港する。(7月) ・輸入促進地域(FAZ)に指定される。 ・夢メッセみやぎ(みやぎ産業交流センター)が開館する。(10月) |

| 1996 | 平成 8年 |

・高砂コンテナターミナル供用開始。 ・日本/北米 国際コンテナ定期航路開設。 |

|

| 1997 | 平成 9年 |

・ガントリークレーンの管理委託業務を(株)仙台港貿易促進センターに移管する。(4月) ・中央要望1回、地区要望1回実施。 |

・ガントリークレーン(2号機)供用開始。 ・日本/北米西岸 国際コンテナ定期航路開設。 ・第8回ジャパンエキスポ・国際ゆめ交流博覧会が仙台港を会場に開催される。(7月~9月) |

| 1998 | 平成 10年 |

・中野6号埠頭ジブクレーンの賃貸契約を解消。 ・中央要望1回実施。 |

・内航フィーダーコンテナ航路開設。(横浜港大黒・本牧CT~仙台港間) |

| 1999 | 平成 11年 |

・シャーシ置場賃貸業務を仙台港貿易促進センターに移管。(4月) ・中央要望1回、地区要望1回実施。 |

・内航フィーダーコンテナ航路開設。(東京港青海CT~仙台港間) |

| 2000 | 平成 12年 |

・中央要望1回、地区要望2回実施。 |

・日本/韓国 国際コンテナ定期航路開設。 ・アクセル(仙台港国際ビジネスサポートセンター)が開館する。(4月) |

| 2001 | 平成 13年 |

・日本/韓国 国際コンテナ定期航路開設。 ・特定重要港湾に昇格し「仙台塩釜港」誕生。 ・高砂2号岸壁供用開始。 ・高砂コンテナターミナルが拡張整備され、指定保税地域の指定を受ける。 |

|

| 2002 | 平成 14年 |

・視察研修:新潟東港CT。(9月) |

・ガントリークレーン(3号機)供用開始。 ・内航フィーダーコンテナ航路開設。清水港~東京港~仙台港) |

| 2004 | 平成 16年 |

・視察研修:横浜税関、横浜港(2月) | ・仙台国際貿易港物流ターミナルオープン。 |

| 2006 | 平成 18年 |

・海コン専門委員会設置。(6月) |

・横浜税関仙台コンテナ検査センターオープン。 ・高砂コンテナターミナル拡張・併用開始。 |

| 2007 | 平成 19年 |

・名称を「仙台港コンテナ化促進協議会」から「仙台港コンテナ利用促進協議会」に変更。(6月) | |

| 2008 | 平成 20年 |

・内航フィーダーコンテナ航路開設。(京浜港~仙台港間) | |

| 2009 | 平成 21年 |

・ガントリークレーン(4号機)供用開始。 | |

| 2010 | 平成 22年 |

・中野地区新モータープール供用開始。 ・雷神埠頭2号岸壁供用開始。 ・向洋海浜公園供用開始。(3月) |

|

| 2011 | 平成 23年 |

・東日本大震災発生。(3月11日) ・仙台港が「構造改革特区」として認定される。/「みやぎ45FTコンテナ物流特区」 ・国際拠点港湾の指定を受ける。 ・内航フィーダーコンテナ定期航路再開。 ・中国/韓国 国際コンテナ定期航路再開。 |

|

| 2012 | 平成 24年 |

・震災復旧に係る要望を実施。(4月:財務省、横浜税関、11月:復興庁、宮城復興局) |

・北米西岸/東南アジア 国際コンテナ定期航路再開。 ・日本/韓国 国際コンテナ定期航路再開。 仙台港、塩釜港、松島港、石巻の4港を統合し、「仙台塩釜港」となる。 |

| 2012 | 平成 24年 |

・震災復旧に係る要望を実施。(4月:財務省、横浜税関、11月:復興庁、宮城復興局) |

・北米西岸/東南アジア 国際コンテナ定期航路再開。 ・日本/韓国 国際コンテナ定期航路再開。 仙台港、塩釜港、松島港、石巻の4港を統合し、「仙台塩釜港」となる。 |

| 2013 | 平成 25年 |

・「利用促進」の目的を踏まえ規約を全面改正。 ・海コン専門委員会を再編成。(11月) |

・日本/韓国 国際コンテナ定期航路が中国まで延伸される。 |

| 2014 | 平成 26年 |

・仙台港におけるコンテナ利用環境の整備に関する要望書を提出。(7月:宮城県、10月:仙台市) |

・横浜税関仙台コンテナ検査センター復旧。 ・日本/韓国 国際コンテナ定期航路開設。(2航路) |

| 2015 | 平成 27年 |

・日本/北米西岸 国際コンテナ定期航路開設。 ・日本/韓国 国際コンテナ定期航路開設。 ・日本/極東ロシア 国際コンテナ定期航路開設。 |

|

| 2016 | 平成 28年 |

・内航コンテナ定期航路開設。(仙台港~東京港) ・日本/韓国 国際コンテナ定期航路開設。 |

|

| 2017 | 平成 29年 |

・海コン委員会にて仙台市蒲生北部地区にシャーシ置場を設置する旨の打合せを実施。(4回) | ・高松2号埠頭が供用開始となる。 |

| 2018 | 平成 30年 |

・海コン委員会にて仙台市蒲生北部地区にシャーシ置場を設置する旨の打合せを実施。(5回) | ・日本/中国 国際コンテナ定期航路開設。 |

| 2019 | 令和 元年 |

・海コン委員会にて仙台市蒲生北部地区にシャーシ置場を設置する旨の打合せを実施。(3回) ・会として「宮城県港湾整備促進大会」に参加する。(7月) ・仙台市に対して「仙台塩釜港「仙台港区」における船舶航行の安全確保に関する要望書」を提出。 |

|

| 2020 | 令和 2年 |

・仙台市/宮城県との3社による蒲生シャーシ置場利活用に関する協定書を締結する。(3月) ・宮城県に対して「高砂コンテナターミナル内に簡易トイレを設置する旨の要望書」を提出。(7月) ・海コン委員会にて仙台市蒲生北部地区にシャーシ置場を設置する旨の打合せを実施。(4回) ・要望を行っていた「蒲生北部シャーシ置場」が仙台市により暫定供用開始となる。(55区画分)(10月) |

|

| 2021 | 令和 3年 |

・要望を行っていた「蒲生北部シャーシ置場」が仙台市により全面供用開始となる。(219区画分)(4月) ・宮城県知事より長年仙台港に貢献した団体として、当会が表彰される。 |

|

| 2022 | 令和 4年 |

・宮城県により新たに設置された「明日の仙台塩釜港を考える会」に会として参加することになる。 | |

| 2023 | 令和 5年 |

・会として「宮城県港湾整備促進大会」に参加する。(7月) ・当会会長が「仙台国際貿易港整備利用促進協議会」の監事として監査報告を行う。(7月) |

・高砂コンテナターミナルに「空コンテナ専用のトラックゲート」が完成し、供用開始となる。(3月) ・新型コロナウイルスが5類に分類され、通常生活が戻ってくる。 |

| 2024 | 令和 6年 |

・会として「宮城県港湾整備促進大会」に参加する。(7月) ・当会会長が「仙台国際貿易港整備利用促進協議会」の監事として監査報告を行う。(7月) |

・高砂コンテナターミナルが4ha拡張される。(4月) ・高砂埠頭3号岸壁が供用開始となる。 ・ガントリークレーン(3号機)が代替えされる。(6月) |

仙台港コンテナ利用促進協議会について

仙台港コンテナ利用促進協議会の概要

本会は昭和63年に設立され、これまで仙台国際貿易港におけるコンテナの利用を促進し、コンテナ貨物の拡大を図るため、港湾管理者や関係諸機関と密接に連携し、ポートセールスの推進、並びにコンテナ利用環境の整備に資する事業を推進すると共に、港湾関係機関、並びに会員相互の協調を図ることにより、東北地域の産業振興と経済発展に寄与することを目的とし活動をおこなっております。

本会では以下の活動をおこなっております。

(1) ポートセールス活動への提言と参画

(2) コンテナ利用環境の整備に関する提言と参画

(3) コンテナの利用促進に資する情報の提供

(4) 港湾関係機関及び会員相互間の連絡協調

事業活動

- 01.ポートセールス活動への提言と参画

- 02.コンテナ利用環境の整備に関する提言と参画

- 03.コンテナの利用促進に資する情報の提供

- 04.港湾関係機関及び会員相互間の連絡協調